Грибковый злокачественный наружный отит: Систематический обзор

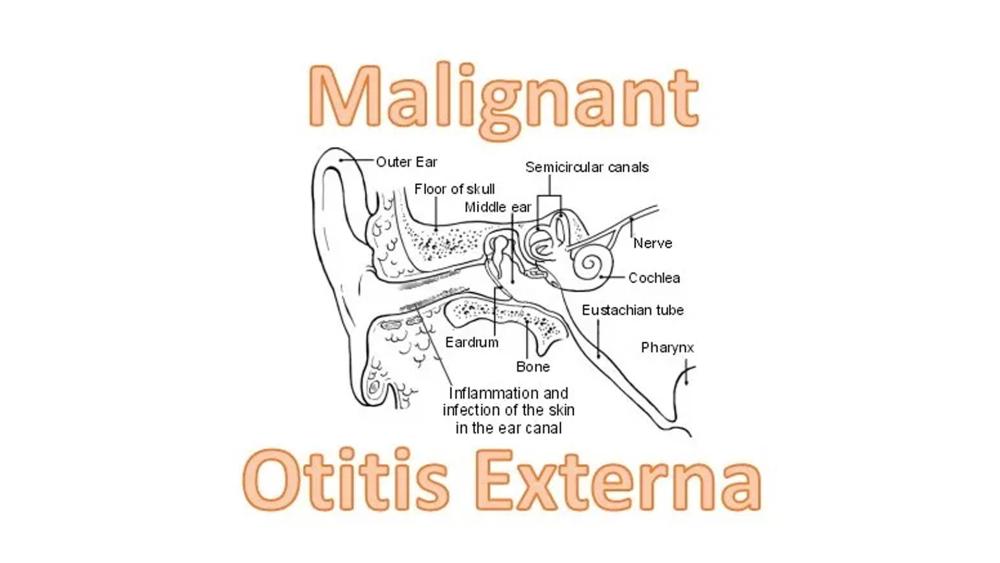

Злокачественный наружный отит (зНО), также называемый некротическим наружным отитом (нНО), — относительно редкое, но тяжёлое заболевание, возникающее в наружном слуховом проходе. Оно может быть вызвано различными патогенами, при этом синегнойная палочка является причиной до 90% случаев. К другим возбудителям относятся стафилококки, клебсиелла, протей и различные грибки. Независимо от возбудителя, при отсутствии лечения зНО может привести к опасным для жизни осложнениям, таким как остеомиелит основания черепа, тромбоз сигмовидного синуса, менингит и сепсис.

Хотя Чендлер описал первую группу пациентов с зНО в 1968 году, именно в основополагающей статье Коэна и Фридмана, опубликованной в 1987 году, были сформулированы основные и дополнительные критерии для диагностики зНО. К основным критериям относятся боль, отёк, экссудат, грануляционная ткань, микроабсцессы (в хирургических случаях), положительная сцинтиграфия костей с технецием-99 (99Tc) и неэффективность лечения после недели местной терапии. К второстепенным критериям относятся положительные результаты посева на синегнойную палочку из наружного слухового прохода, сахарный диабет (СД), черепно-мозговые невропатии, положительные результаты компьютерной томографии, ослабленное состояние и пожилой возраст. По мнению авторов, для постановки окончательного диагноза зНО должны присутствовать все основные критерии. Присутствие только второстепенных критериев недостаточно для подтверждения диагноза.

Первый случай поражения грибком при зНО был зарегистрирован в 1985 году. Грибки редко ассоциируются с зНО и в основном наблюдаются у пациентов с ослабленным иммунитетом. При ГзНО наблюдается высокий уровень заболеваемости и смертности, часто из-за несвоевременной диагностики и сопутствующих заболеваний у пациентов, а также системной токсичности распространённых противогрибковых препаратов.

Был проведён систематический обзор по принципам PRISMA для оценки литературы о грибковом злокачественном наружном отите (ГзНО) с акцентом на его этиологии, демографических характеристиках пациентов, клинических проявлениях и лечении. Из 464 выявленных статей 10 были проанализированы подробно. В них участвовали 197 пациентов в среднем возрасте 65,9 ± 10,6 лет. Из общего числа пациентов 143 были мужчинами (72,6%), 52 — женщинами (26,4%), а пол остальных двух не был указан. У 155 пациентов (78,7%) были сопутствующие иммуносупрессивные заболевания, такие как сахарный диабет (149 пациентов), хроническая почечная недостаточность, приём кортикостероидов, химиотерапия и СПИД. Примечательно, что в 42 случаях (21,3%) не было зарегистрировано сопутствующих заболеваний. Другие сопутствующие заболевания наблюдались только у шести пациентов (3%).

зНО нередко встречается у здоровых в остальном людей. Кроме того, судя по имеющимся данным, ГзНО предпочитает мужской пол: соотношение мужчин и женщин составляет 2,3 (в данном обзоре - 2,75).

Наиболее распространёнными симптомами ГзНО были головная боль (93 пациента, 47,2%) и оталгия (80 пациентов, 40,6%), а также оторея (52 пациента, 40,6%) и нарушение слуха (33 пациента, 6,8%). Другими симптомами были нарушение работы черепных нервов (54 пациента, 27,4%) и поражение височно-нижнечелюстного сустава (14 пациентов, 7,1%). Визуализация показала положительные результаты у 81 пациента (41,1%) при проведении КТ или МРТ, а сканирование костей с помощью 99Tc-пертехнетата показало положительные результаты у 41 пациента (20,8%). Сцинтиграфия с галлием (Ga-67) и другие методы визуализации использовались в 75 случаях (38,1%).

Грибковая и негрибковая зНО имеют несколько общих клинических признаков, в том числе сильную оталгию, оторею, головную боль и потерю слуха. Однако в данном обзоре головная боль была наиболее распространённым симптомом, в отличие от других исследований, в которых оталгия является основным симптомом. Профиль зНО значительно изменился с момента введения диагностических критериев Коэна и Фридмана, поэтому стоит пересмотреть и расширить наш диагностический подход. Отклонение от классической симптоматики указывает на то, что врачам необходимо сохранять высокую степень настороженности. Визуализация, особенно с помощью таких передовых методов, как галлиевая сцинтиграфия и 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ, играет важную роль в диагностике и оценке прогрессирования заболевания, обладая более высокой чувствительностью, чем стандартная КТ или МРТ.

Грибковые изоляты были обнаружены в 107 случаях (54,3%), при этом наиболее часто выделялись Candida spp. (50 пациентов, 25,4%) и Aspergillus spp. (51 пациент, 25,9%). Candida albicans и Aspergillus flavus были наиболее распространёнными видами, при этом Aspergillus flavus встречался чаще, чем Aspergillus fumigatus. Среди других выделенных грибов были Pseudallescheria boydii, Malassezia restricta и Geotrichum capitatum.

Консервативное лечение применялось в 179 из 197 случаев (90,8%), при этом противогрибковые препараты использовались у 172 пациентов (87,3%). Чаще всего применялся итраконазол, за ним следовал вориконазол. Амфотерицин B, который ранее считался золотым стандартом, применялся реже из-за его побочных эффектов. В некоторых случаях пациенты получали комбинацию противогрибковых препаратов и антибиотиков.

Хотя в прошлом амфотерицин В был оптимальным средством для лечения грибкового зНОО, в настоящее время вориконазол считается препаратом выбора, особенно в случаях инвазивного аспергиллёза и резистентных инфекций, вызванных Candida. Вориконазол можно вводить внутривенно в течение длительного времени, особенно пациентам с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, а также назначать перорально пациентам с более благоприятным клиническим течением. Однако из-за резистентности как Aspergillus, так и Candida spp. его часто заменяют (при инвазивном аспергиллёзе альтернатива - итраконазол и амфотерицин B). Особое внимание следует уделить растущей распространённости устойчивых к лекарствам форм Candida и Aspergillus, что требует расширения доступных вариантов лечения за пределами области применения азолов.

Хирургическое вмешательство, включая местную обработку и мастоидэктомию, было проведено 35 пациентам (17,8%), а гипербарическая оксигенотерапия — 34 из них (17,3%). Хирургические вмешательства включали местную обработку, мастоидэктомию с удалением задней стенки канала, мастоидэктомию с удалением передней стенки канала или мастоидэктомию с декомпрессией лицевого нерва. Хирургическое лечение в качестве метода первой линии без предварительной локализации заболевания с помощью консервативных методов терапии может привести к неблагоприятным последствиям. Более того, в случаях, когда противогрибковая и/или антибактериальная терапия не приводит к ремиссии инфекции, следует рассмотреть дополнительные методы лечения, такие как гипербарическая оксигенация.

Смертность при грибковой инфекции варьируется в зависимости от исследования и составляет от 2% до 11%. В данном обзоре смертность составила 4% (8 пациентов), что указывает на значительный уровень смертности, несмотря на лечение. Поздняя диагностика, поражение черепных нервов и неадекватное лечение, вероятно, способствуют более высокому уровню смертности, наблюдаемому в некоторых случаях. Пожилой возраст и СД также, по-видимому, повышают риск смерти у пациентов с зНО.

Хотя грибковый злокачественный наружный отит является редким заболеванием, это тяжёлое состояние, которое в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом и требует тщательной диагностики. Раннее назначение противогрибковых препаратов и сотрудничество со специалистами могут улучшить состояние пациентов, особенно в случаях с неблагоприятным прогнозом.

Источник изображения: https://www.emdocs.net/malignant-otitis-externa-diagnosis-treatment/

Источник: Sideris, Giorgos et al. “Fungal Malignant Otitis Externa: A Systematic Review.” Cureus vol. 16,10 e71345. 13 Oct. 2024, doi:10.7759/cureus.71345.

Перевод и адаптация: команда Lortoday.